日吉神社

|

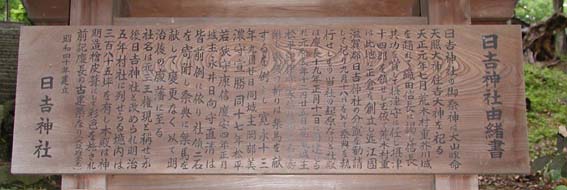

古曽部の中央部の高台にあり、太古より古曽部の地の神として守られてきた社です。戦国時代に荒木村重が近江の日吉神社から分霊を勧請して現在に至っています。現在の社殿は江戸時代に再建されたものです。文塚の西方約400mにあります。なお古曽部はもともと社部と書かれ、神に仕える部民とと言われています。古曽部にはいくつかの古墳が発見されており、また最近古曽部の北部分で弥生時代の大環壕も発見されています。 |

|

|

|

日吉神社の祭典と日時 祈年祭 3月春分の日 10時より 例大祭(お神楽があります) 5月5日 10時より 早苗振祭 6月中旬(村中の田植えが終わった頃) 10時または14時より 灯明祭 9月7日 10時または14時より 新嘗祭 10月18日 10時より 元始祭 1月2日 10時より 日程等は神社にご確認ください |

|

|